L’origine de Lorient et la Compagnie des Indes (1666-1671)

Naissance de Lorient : chantier et port de la Compagnie des Indes

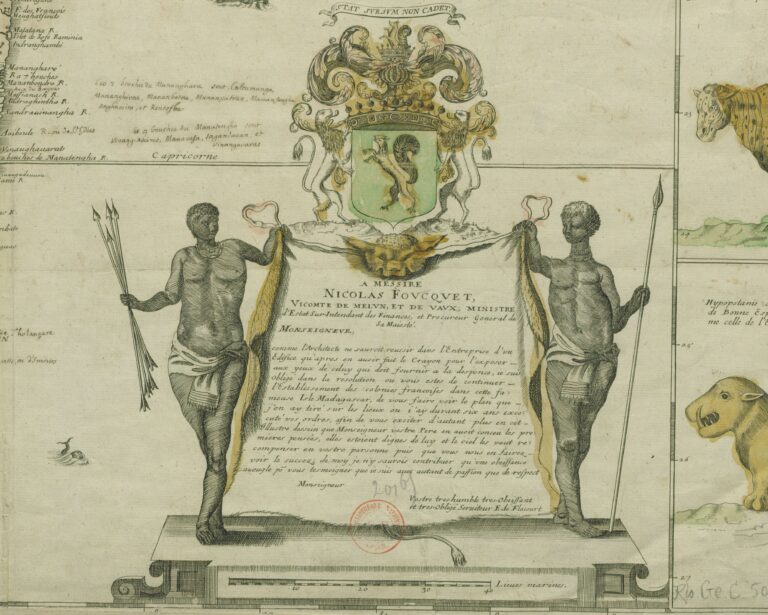

La Compagnie des Indes raconte aussi une histoire de la Bretagne ; et particulièrement celle de l’origine de Lorient. L’enregistrement des lettres patentes d’août 1664 fabriquent une compagnie de papier, mais les directeurs et agents ont une énorme tâche à accomplir : la faire exister dans l’espace. En Inde bien sûr, mais aussi en France. La naissance de Lorient dans l‘histoire de la Compagnie des Indes est inattendue et progressive. D’abord friche du Faouëdic, elle devient chantier, se transforme en port avant de finir en ville.

Lorient : la grande absente du projet initial

À l’origine, quand la Compagnie est créée en 1664, Lorient n’existe pas.

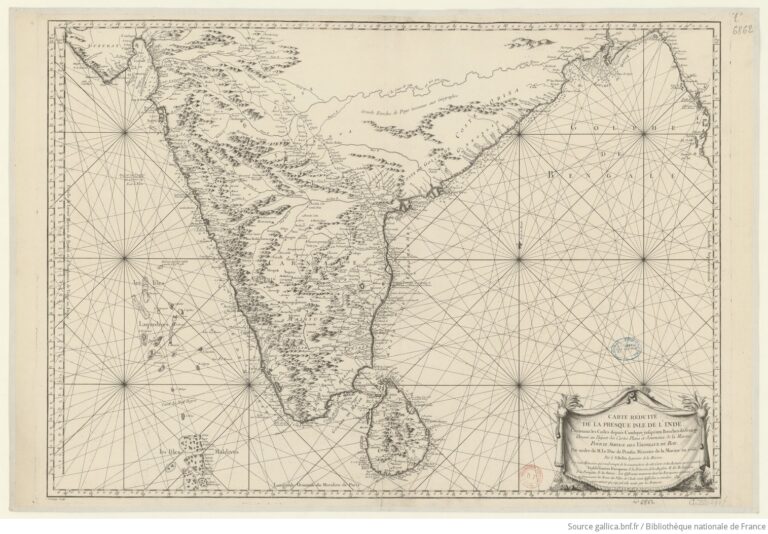

Choisir un port en France

Lorient n’apparaît pas dans les textes fondateurs de la Compagnie, le sud de la Bretagne n’est même pas évoqué de 1664. Pourtant, il faut bien déterminer un espace où construire, stocker et réparer les navires de la Compagnie.

La nécessité d’un pôle opérationnel

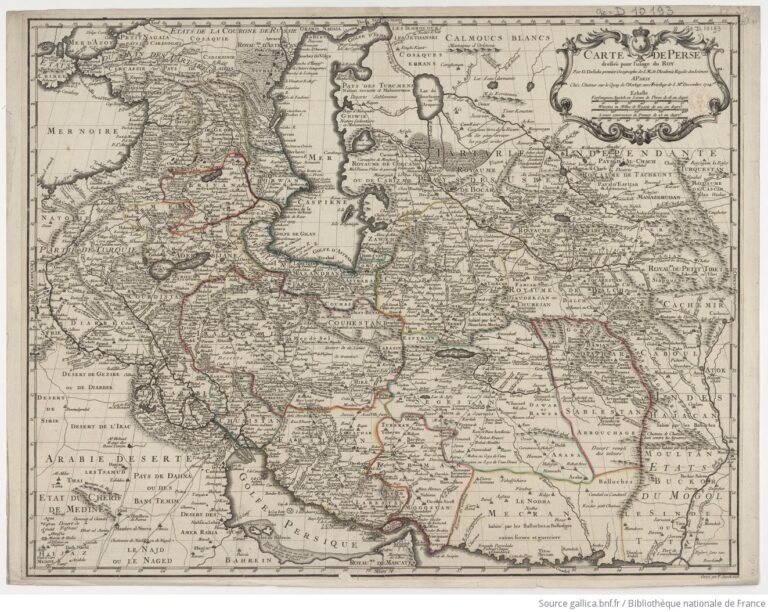

La Chambre Générale, qu’on appelle le Bureau de la Compagnie, se situe à Paris, rue Saint-Martin dans « l’Hôtel des Indes Orientales ». C’est là que les directeurs généraux se réunissent, décident et répartissent les hommes et les moyens. C’est le siège décisionnel. Mais il faut, pour que la Compagnie soit efficiente, lui trouver un pôle opérationnel : un port. Car la jeune structure est dépendante de son organisation maritime. Presque la totalité des voyages vers l’Asie se font par la mer.

L’éparpillement des jalons maritimes

Au tout début, tout ce qui concerne la Compagnie des Indes se répartit sur l’ensemble de la façade atlantique. Les lettres patentes d’octobre 1664 autorisent l’établissement d’une corderie et d’un chantier de construction de navires au Havre ! Et c’est de Brest que l’escadre de Beausse prend le départ en mars 1665. C’est à Rochefort ou à Bayonne que Colbert envoie des gens de confiance se renseigner. La basse Bretagne ne semble pas envisagée, sans doute parce que l’on se méfie de la région.

Le choix du Port-Louis et de la Bretagne sud

Pourtant, en 1665, c’est là, dans la seigneurie des Princes de Guéméné que les agents et proches du ministre Colbert proposent un établissement.

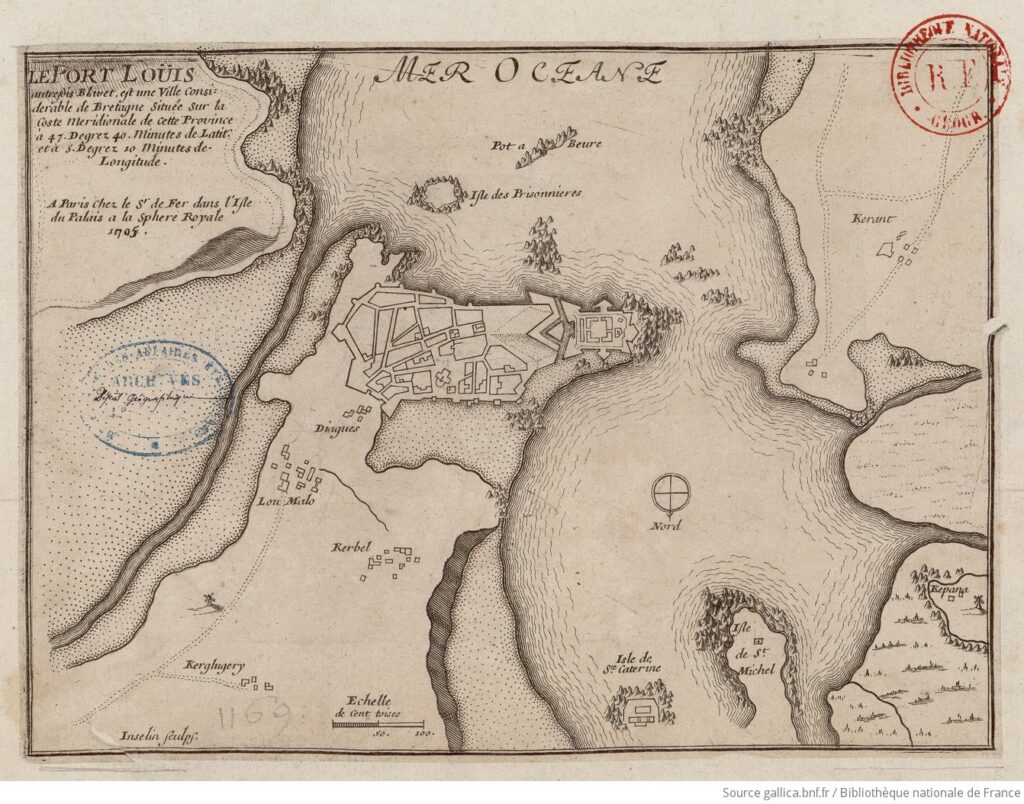

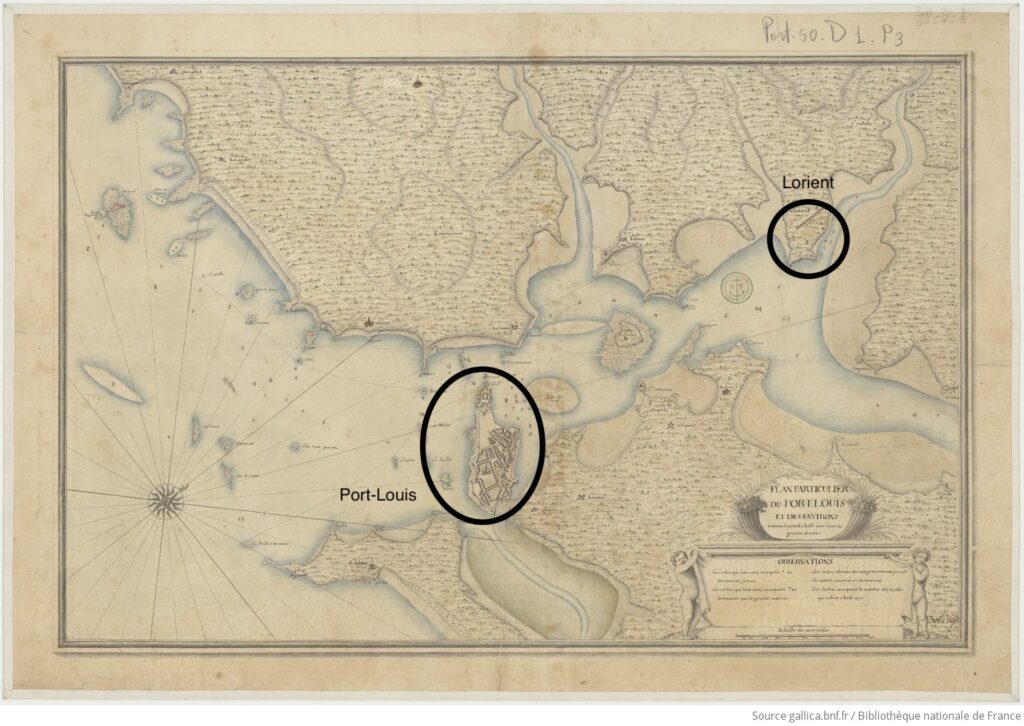

La cité du Port-Louis

La place forte du Port-Louis, poumon maritime de la basse Bretagne, se distingue par sa citadelle d’envergure. C’est aussi une ville prospère et commerçante qui, en 1666, est à son apogée. Le problème du Port-Louis réside dans son gouverneur : le duc de Mazarin. Ancien actionnaire de l’ancienne compagnie de Madagascar, l’homme est ambitieux et excessif. Le pouvoir royal doute de sa loyauté. C’est donc tout autour de la cité que les agents de la Compagnie inspectent. Le Kernevel juste en face ? L’île Saint-Michel plus au Nord ?

L’embouchure du Blavet de du Scorff

Que cherchent précisément les agents de Colbert ? Une sorte de friche, un espace encore vierge qui pourrait faire office de chantier pour mettre en construction les navires de la Compagnie des Indes. Et c’est finalement une petite baie entourée de vase qui est choisie : la lande du Faouëdic qui deviendra Lorient. Sa configuration littorale est intéressante. À l’embouchure des rivières du Blavet et du Scorff, la langue de terre est protégée par la pointe rocheuse du Rohellic. La lande est en retrait de Belle-Île et de Groix qui constituent des bases avancées. On a beau être en paix en 1666, la question de la sécurité a son importance. Finalement, le lieu fait consensus.

La Lande du Faouëdic : lieu d’origine de Lorient

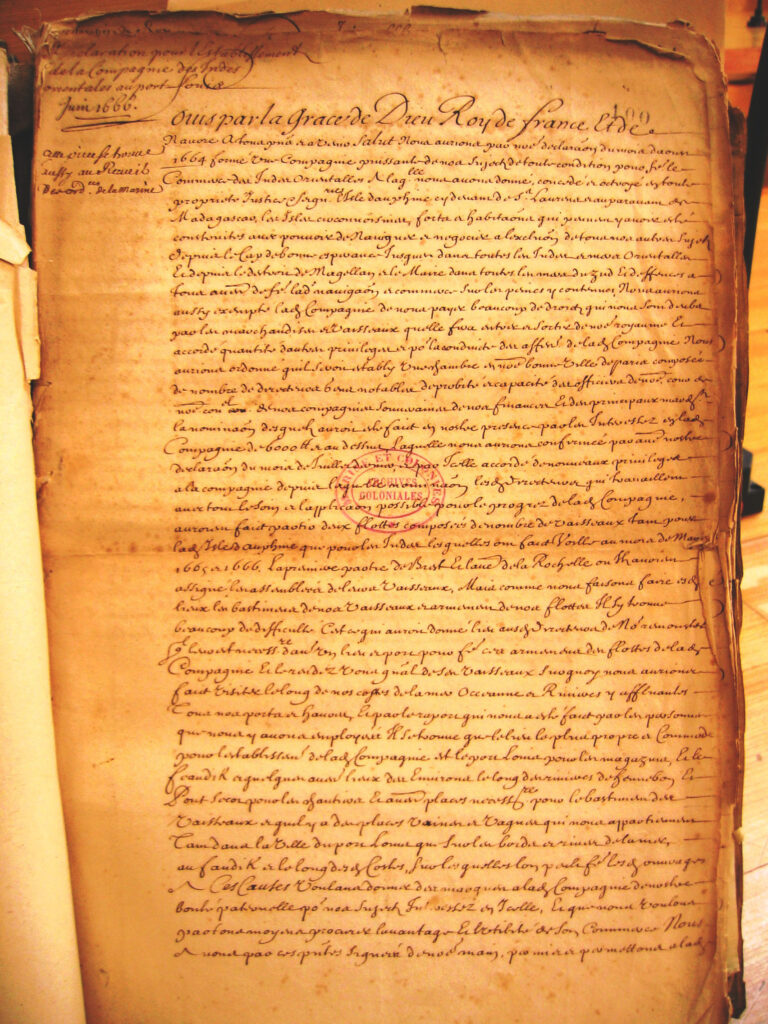

C’est ainsi que la déclaration royale du 31 août 1666 accorde à la Compagnie des Indes la lande du Faouëdic-Lisivy.

« Il se trouve que le bien le plus propre et commode pour l’établissement de ladite Compagnie est le Port-Louis pour les magasins et le Faouëdic et quelques autres lieux des environs le long des rivières de Hennebont et Pont-Scorff pour les chantiers et autres places nécessaires pour le bâtiment des vaisseaux. »

ANOM, FR, COL, C2 3, f.100

Un manoir sur un morceau de terre abandonnée

Au nord-ouest de la cité du Port-Louis dont elle est séparée par un bras de mer, la petite presqu’île de Faouëdic recouvre environ 7 hectares. Le terme de Faouëdic ne signifie pas « bois d’hêtres » comme certains l’ont cru. En réalité, le Faouëdic fait référence aux retranchements, aux campements laissés lors de l’occupation romaine. Cela a son importance, car déjà dans l’Antiquité cette lande s’envisageait sous l’angle de la défense.

En 1666, l’embouchure du Blavet (notée « rivière d’Hennebon » sur la carte) et du Scorff (noté « rivière de Pontscorf ») est entouré de vasières (vert très clair). Sans être complètement inhospitalière, la friche reste inexploitée. À l’origine, avant que la Compagnie des Indes s’installe, seuls quelques vestiges se tiennent encore à Lorient. Un vieux manoir abandonné depuis un siècle se dresse près de la mer, entouré par les marais. Les restes d’un colombier et les ruines d’un château sont rapportés. On ne peut les situer précisément aujourd’hui tant Lorient a eu plusieurs vies depuis 1666. Le hameau de Kerverot et le moulin à mer restent en place.

Un chantier de hangars et baraquements

Dès l’automne 1666, les directeurs font aplanir, empierrer et incliner le terrain. Les premières cales de construction sont aménagées sur le rivage. Juste à côté, des ateliers sortent de terre pour abriter les ouvriers et loger le charpentier. Mais l’aménagement du Faouëdic se fait dans la douleur : les directeurs peinent à recruter et à former leurs ateliers. Ils sont même contraints de poster des soldats pour surveiller travaux et ouvriers.

En novembre 1666, la Compagnie des Indes a déjà dépensé 36 000 livres tournois en frais de construction. Malgré tout, Lorient (qu’on appelle encore le Faouëdic) n’est peuplé qu’en journée, essentiellement d’ouvriers, de charpentiers et de soldats. C’est encore au Port-Louis qu’on loge, qu’on achète et qu’on discute.

Une cité en devenir

Effectivement, toute la vie sociale et commerciale se déroule au Port-Louis. C’est là que logent directeur et caissier de la Compagnie. C’est également là qu’on trouve les principales ressources : voiles, tonneau, cordes, vivres et vins etc. L’idée de bâtir des logements sur la lande flotte dès 1666. Mais il faut attendre 1667-68 pour commencer à ériger des maisons pour les ouvriers, qui ne sont terminées qu’en 1670. Au même moment, quelques magasins sortent de terre. C’est ainsi qu’en 1669, le directeur Claude Gueston fait monter une muraille à l’ouest qui délimite l’ensemble des possessions originelles (ateliers, magasins, logements) de la Compagnie à Lorient.

Le Soleil d’Orient : fleuron de la Compagnie des Indes

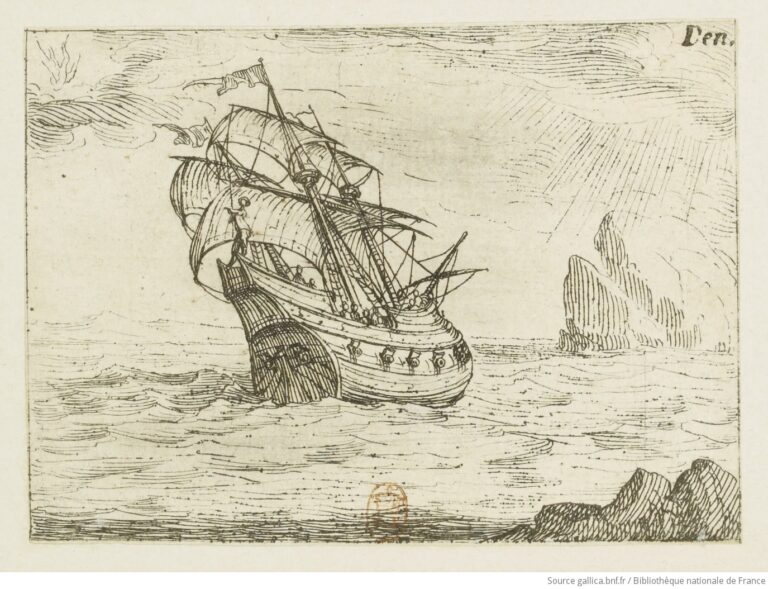

Dès 1666, les directeurs de la Compagnie projettent de construire à Lorient un gros navire, destiné à être le prototype d’une dizaine d’autres vaisseaux.

La construction : un projet ambitieux

En 1667, Antoine Looman, maître charpentier hollandais, arrive sur le Faouëdic. Il a la responsabilité de la construction de deux petites frégates de 150 tonneaux et d’un gros vaisseau. Si la fabrication des frégates est assez banale, celle de l’énorme navire est un véritable événement dans la région. Sur la lande marécageuse, les ouvriers de Looman travaillent à l’élaboration d’un vaisseau de 3ème rang, avec 3 mâts, 2 ponts et 54 canons.

Le vaisseau jauge 1 000 tonneaux, mesure plus de 40 mètres de long et 12 mètres de large. Sa taille, comparée aux habituels navires de commerce est gigantesque (même sil reste bien sûr en deçà des navires de guerre construits à Brest). C’est le début de l’aventure (tragique) du Soleil d’Orient.

Le nom : origine de Lorient ?

Il se murmure parmi les historiens, conservateurs et amateurs de la Compagnie des Indes que le Soleil d’Orient donne son nom à Lorient. C’est possible. Toutefois, aucun document ne l’atteste formellement. Ce que les archives laissent apparaître c’est qu’à partir de 1670, le Faouëdic n’est plus nommé comme tel. Et sur le chantier et aux alentours, les Bretons nomment le navire en construction : L’Orient (An Oriant).

Le chantier du Faouëdic devient donc rapidement le chantier de l’Orient. À mesure que le Soleil d’Orient se construit, la lande marécageuse se développe. Une chapelle est érigée en 1671 par la Compagnie des Indes, juste après l’achèvement des maisons. Sur les certificats de baptêmes ou de mariages, on voit apparaître les termes de «L’orient » ou de « L’oriental » pour désigner le chantier. Les phénomènes oraux ne permettent pas d’avoir de certitudes. Peut-être que le Soleil d’Orient a précisément laissé son nom à la ville. Ou bien les cales de construction pour l’Orient ont entraîné un glissement sémantique. Mais dans tous les cas, c’est bien à la Compagnie des Indes que Lorient doit son origine et son nom.

Le gabarit : une exception maritime

Ce qui est certain, c’est que le Soleil d’Orient reste une exception maritime dans le parc français. Il est armé comme un petit vaisseau de guerre mais avec une charge deux fois supérieure à un navire de commerce classique. Le Soleil d’Orient n’est pas seulement grand, il est aussi très beau. Soleil fait évidemment référence à Louis XIV tandis que d’Orient désigne la destination.

Les zones d’ombre de la construction

Les 4 années de construction sont nébuleuses. Les choses se déroulent assez mal. Les années 1660-70 en France marquent un virage technique, et les Français n’en maîtrisent pas encore bien les aspects. Antoine Looman ne finit pas la construction et est remplacé par Jean-Louis Hubac, directeur des charpentiers.

C’est un homme assez brutal et qui n’est pas spécialement apprécié. Petit à petit, des rumeurs circulent. Quelques observateurs avertis (que personne ne se risque à nommer) trouvent les mats trop faibles et trop hauts. On s’inquiète de leur résistance en cas de coup de vents forts. Et puis, il y a la question de la grosse proportion de bois que nécessite un tel navire. Effiler la carène à ce point permettra-t-il au Soleil d’Orient de résister correctement à la houle ?

Pour résumer

- 1666 : lettres patentes de l’achat de la lande du Faouëdic ;

- 1667 : début de construction de 2 frégates et du Soleil d’Orient ;

- 1669 : décision de la Chambre Générale d’aménager Lorient – construction de la muraille ouest ;

- 1670 : logements des ouvriers achevés ;

- 1671 : construction d’une chapelle ; départ du Soleil d’Orient.

Quand il sort du chantier, le Soleil d’Orient est somptueux et admiré de tous. Il part pour l’Inde le 7 mars 1671, commandé par le capitaine Labreda, armé moitié en guerre moitié en marchandises et monté de 300 hommes d’équipage. C’est le début de l’aventure tragique du plus grand et beau navire de la Compagnie des Indes qui peut-être est à l’origine du nom de Lorient. On ne construira plus à Lorient de navire aussi considérable au XVIIe siècle, mais le chantier poursuivra son développement et deviendra une ville.

Sources

Bibliographie