L’Escadre de Madagascar (1665)

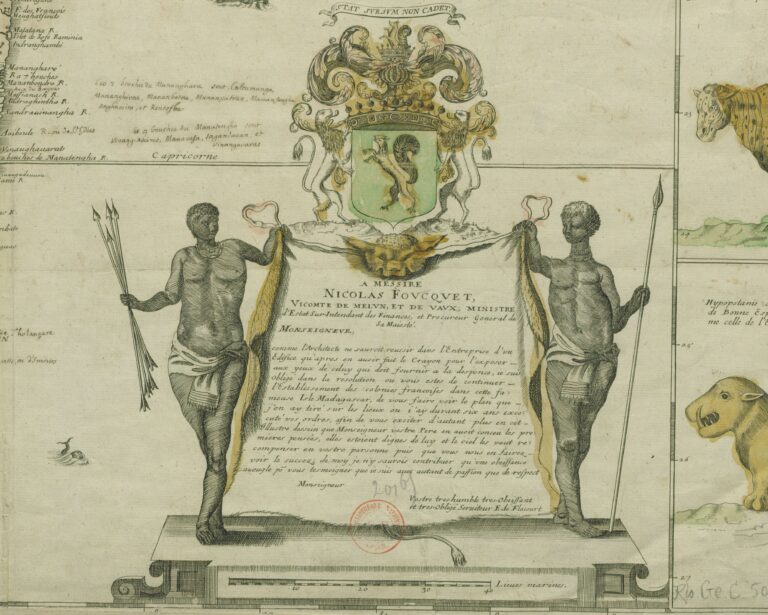

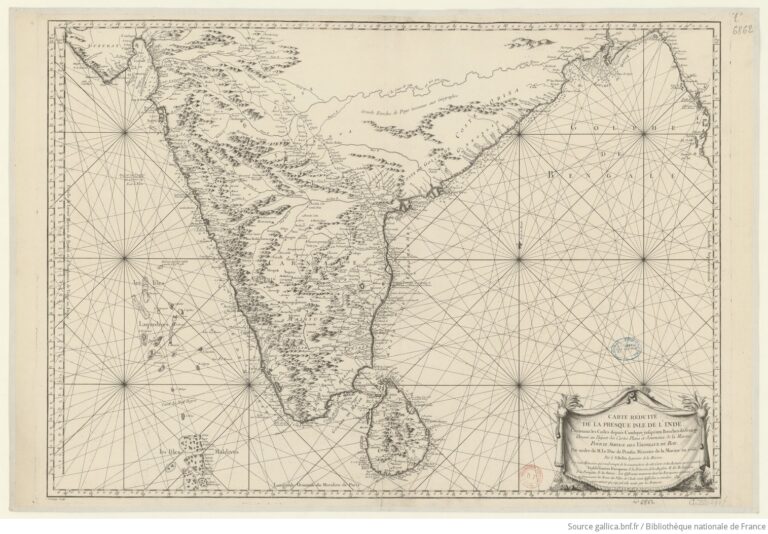

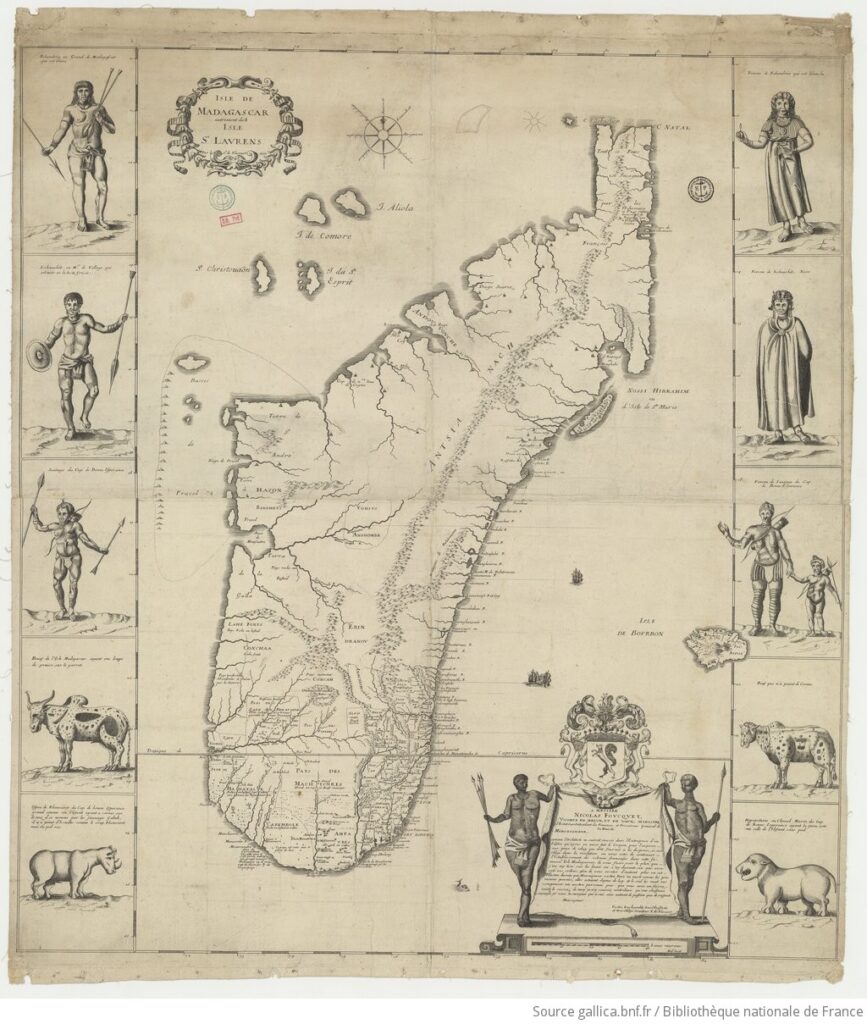

Dans les premiers jours du mois de mars 1665, l’escadre de Madagascar quitte Brest. Elle est composée de 4 navires armés en guerre et en marchandises. A bord des vaisseaux, les membres d’un conseil provisoire vont prendre possession, au nom du roi et de la Compagnie des Indes, de l’île Dauphine (nouveau nom donné à Madagascar).

Officiers, marins et marchands sont chargés de commissions royales ; leur mission est vaste. En 1665, il s’agit de solidifier l’établissement des Français dans l’île, de faire entrer Madagascar dans le giron de la Compagnie royale, de constituer un échantillon de produits disponibles à montrer en France, d’ériger les premiers entrepôts et de continuer les mises en culture.

Composition et chronologie de l’escadre de Madagascar

L’escadre vers Madagascar de 1665-1666 , également nommée escadre de Beausse (du nom du président du conseil), est le premier armement maritime organisé par la Compagnie. Le coût de l’expédition se monte à 500 000 livres tournois ; et les espoirs sont à hauteur de la somme investie.

Les étapes de la traversée

- Début mars 1665 : départ de l’escadre de Brest ;

- 30 mars : escale de 10 jours au Cap Vert ;

- 27 avril 1665 : passage de la Ligne (Équateur) ;

- 3 juin : passage du Cap de Bonne espérance (sans escale – ouverture des courriers) ;

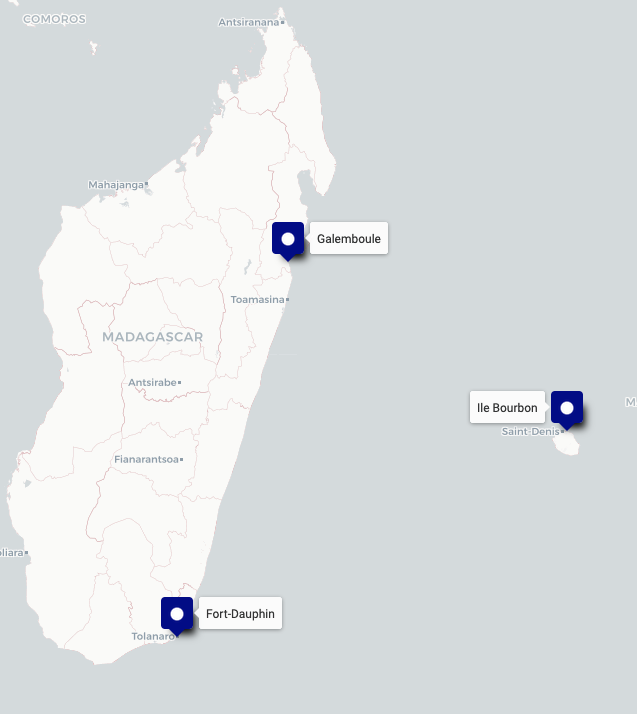

- 10 juillet : arrivée du Saint-Paul à Fort-Dauphin à Madagascar ;

- 10-20 juillet : escale du Taureau, de la Vierge de bon port et de l’Aigle blanc à Bourbon (La Réunion) ;

- fin juillet : arrivée à Madagascar du Taureau, de la Vierge et de l’Aigle blanc.

Les vaisseaux de l’escadre de Madagascar

L’escadre, relativement modeste comparée aux armements européens pour l’océan Indien, est composée de 4 bâtiments :

- la frégate le Saint-Paul (navire amiral, cap. Véron, 250 tonneaux, 30 canons) ;

- la flûte le Taureau (cap. Kercadiou, 250 tonneaux, 22 canons) ;

- le vaisseau la Vierge-de-Bon-port (cap. Truchot de la Chesnaie, 300 tonneaux, 30 canons) ;

- la petite frégate l’Aigle Blanc (cap. Clocheterie puis Girardin, 70 tonneaux).

Un voyage presque sans histoire

L’escadre de Madagascar fait un voyage globalement serein en reliant en 5 mois Brest à Fort-Dauphin. Les marins touchent Madagascar au moment où les députés de l’ambassade, partis par voie de terre depuis 9 mois, arrivent à Ispahan ! Pendant cette rotation maritime, on ne déplore pas de perte majeure, d’avarie particulière ni d’attaque (exceptée une quinzaine de noyades lors de l’escale au Cap Vert). La traversée est calme jusqu’au traditionnel passage de la Ligne (fortes chaleurs et absence de vent) qui s’accompagne généralement du baptême des marins qui la dépassent pour la première fois.

Le franchissement du Cap de Bonne Espérance marque l’ouverture des « paquets ». Il s’agit de 4 boîtes en fer banc, cachetées du sceau de la Compagnie et destinées à être ouvertes par les principales autorités de l’escadre. À l’intérieur, des courriers indiquent l’itinéraire à poursuivre et les responsabilités à venir de chacun. L’ouverture des paquets est un moment de tension où chacun s’accroche à son pouvoir. Les instructions préconisent alors une escale à l’île Bourbon (La Réunion).

S’ensuivent quelques tempêtes houleuses, les pilotes peinent à calculer les degrés de latitude, les navires se perdent de vue une fois dans l’océan Indien. Le Saint-Paul s’est déjà désolidarisé du reste de l’escadre (sous un prétexte fallacieux) et pique tout seul vers Madagascar. Il arrive avant les autres à Fort-Dauphin, garantissant ainsi au président de Beausse de garder son rôle de premier homme de l’escadre.

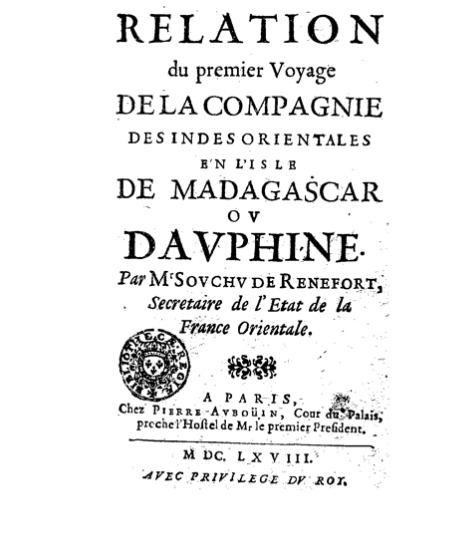

Les Hommes de l’escadre de Madagascar

L’escadre de Madagascar comprend 230 marins et transporte 288 passagers de toute nature : ouvriers, marchands, officiers etc.. Parmi ces hommes, les décisionnaires sont le président de Beausse, le lieutenant de Montaubon et le secrétaire Souchu de Rennefort; ils forment un conseil provisoire qu’ils partageront à Madagascar avec 4 marchands de la Compagnie (difficiles à identifier dans les sources). Si d’un point de vue maritime les choses se déroulent bien, sur le plan humain, les rapports sont très difficiles.

Marins catholiques et réformés

D’abord, la traversée est émaillée de conflits religieux larvés. En 1665, se côtoient en mer marins catholiques et protestants. La détestation est réciproque et chaque confession dénonce les usages de l’autre. Des incidents sont rapportés à bord de l’Aigle Blanc dès le début de voyage et sur le Taureau au passage du Cap. Si ces altercations sont notables, c’est parce qu’elles disent quelque chose de l’air du temps, qui se confirmera d’ailleurs 20 ans plus tard avec la Révocation de l’Édit de Nantes. Ces conflits doivent aussi être mentionnés parce qu’il y a un aspect religieux non négligeable dans les statuts de la création de la Compagnie des Inde et dans la conquête de l’Orient en général. À Madagascar, des prêtres zélés tentent déjà d’évangéliser l’île depuis plusieurs années ; et à bord des navires de l’escadre se trouvent également quelques ecclésiastiques. La christianisation, comme on aura l’occasion de le voir, est loin d’être un détail dans l’histoire de la Compagnie des Indes.

Hommes du roi et de la Compagnie

Mais c’est surtout entre marchands et officiers royaux que les relations se dégradent le plus vite. Le vieux président de Beausse, pourtant malade une partie de la traversée, ne cesse de craindre les velléités des marchands comme celles des officiers de Marine. Le capitaine du navire amiral, Véron, s’entend mal avec les membres du conseil et doit supporter l’agressivité de certains marchands. L’agent de la Compagnie Houdry se méfie de tout le monde et refuse d’être soumis aux hommes du roi. Une multitude d’incidents émaillent le trajet, et se durcissent à mesure que l’arrivée approche. Cela confirme ce dont François Martin atteste dans ses Mémoires :

« cette espèce d’aversion que l’on voit presque ordinairement entre les gens d’épée et les gens de plume, mais particulièrement du commerce »

Mémoires de François Martin, tome 1, page 8

Le surgissement tranquille de François Martin

Effectivement, au milieu de tous ces hommes pétris d’égo, se trouve ce personnage de tout premier plan, mais qui ne le sait pas encore. François Martin, qui embarque avec la qualité de « sous-marchand » sur l’Aigle Blanc a laissé à Paris sa femme et ses filles pour tenter sa chance en Inde. Il n’est que sous-marchand mais n’est pas négligeable. À lire ses Mémoires, il endosse rapidement quelques responsabilités et assure être le premier marchand au sein de son navire. Témoin direct de cette première escadre, François Martin est doté d’une santé exceptionnelle, d’une modération rare et d’une observation fine. Les circonstances de l’installation de la Compagnie à Madagascar vont peu à peu révéler le grand directeur qu’il est amené à devenir.

Le débarquement à Madagascar

En juillet 1665, le Saint-Paul va donc directement à Madagascar pendant que les trois autres navires font escale à l’île Bourbon (La Réunion). Une vingtaine de personnes et quelques malades sont choisis (ou contraints) de rester à Bourbon. A la fin du mois, tous les navires se retrouvent à Madagascar.

Découvrir l’île Dauphine

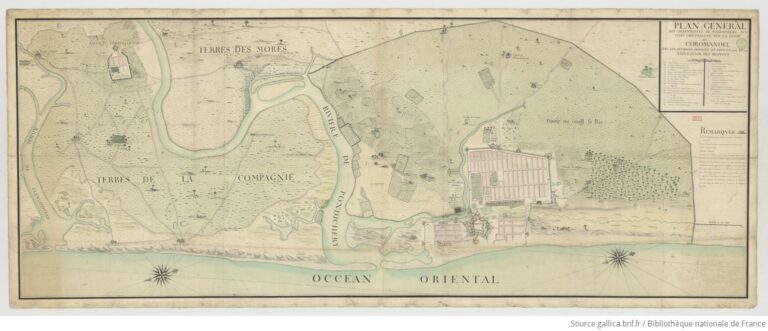

Les effectifs sont répartis entre le nord et le sud de l’île de Madagascar : à Fort-Dauphin au sud-est et Galemboule au nord. Les deux espaces sont déjà investis par quelques Français. Ce n’est pas dans un territoire vierge de toute présence occidentale que débarquent les navires français.

Prendre possession de Fort-Dauphin

Quand le vaisseau amiral arrive le 10 juillet, les Français de Fort-Dauphin découvrent des officiers munis de commissions et de pouvoirs pour prendre possession de Madagascar au nom du roi pour la Compagnie des Indes. Les Français qui étaient aux responsabilités avaient autrefois été engagés par la Compagnie de La Meilleraye, qu’ils découvrent dissoute. Les officiers leur offrent la possibilité de conserver leur charge, de s’engager au service de la Compagnie où de repasser en France. La passation d’une Compagnie à l’autre ne se fait pas sans heurts, et la rencontre entre Français de l’ancienne et de la nouvelle Compagnie est houleuse.

S’excentrer à Galemboule

Martin n’assiste pas à cette rencontre car il se rend directement Galemboule, tout au nord, où il est nommé à la tête d’une petite équipe de de 19 personnes (dont deux commis, un chirurgien et un sergent). Il découvre alors la petite île de Sainte-Marie et prend possession de l’Habitation de Galemboule. Il rencontre alors un certain sieur de Belleville, officier rescapé d’une navigation malheureuse, établi et marié à Madagascar, ayant adopté les coutumes du pays. Belleville, plus vraiment de France mais pas tout à fait malgache, fait en quelques sortes office de passeur auprès de François Martin et lui transmet une grille de lecture du fonctionnement de l’île.

S’adapter à Madagascar

Mais à mesure que les navires déchargent leurs passagers, les Français tombent peu à peu malades, particulièrement au Nord de l’île.

Chocs viraux et bactériologiques

Au mois de décembre 1665, les agents de la Compagnie sont, les uns après les autres, attaqués de fortes fièvres. Personne n’y échappe; ni le chirurgien, ni même Martin. Les plus fragiles en meurent. Ceux qui survivent ont une convalescence de plusieurs mois. L’apprentissage de Madagascar est celui du chagrin et du deuil pour François Martin qui enterre amis et collègues.

L’épidémie est d’autant plus problématique que Martin découvre qu’on trouve difficilement du riz et du bétail au nord de l’île, les Français sont malades et ont faim.

L’inquiétant bilan humain

Par conséquent, le bilan humain qui avait été assez convenable à l’issue de la traversée, s’alourdit une fois sur place. Le président de Beausse (débarqué particulièrement malade) et le lieutenant Montauban meurent à Fort-Dauphin quelques semaines après leur arrivée. Chez les marchands sensés constituer le conseil souverain : le sieur Beaudry est resté à Bourbon dans un état intransportable et quasiment mourant. Le sieur Rousselet meurt à Fort-Dauphin, le marchand Houdry décède à Galemboule en mars 1666. Le conseil, plus provisoire que jamais, n’a même pas eu le temps de se mettre en place.

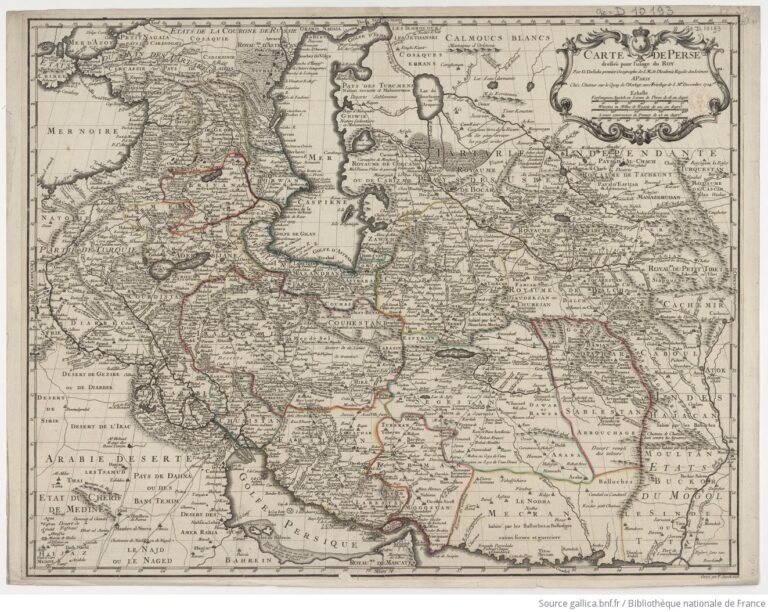

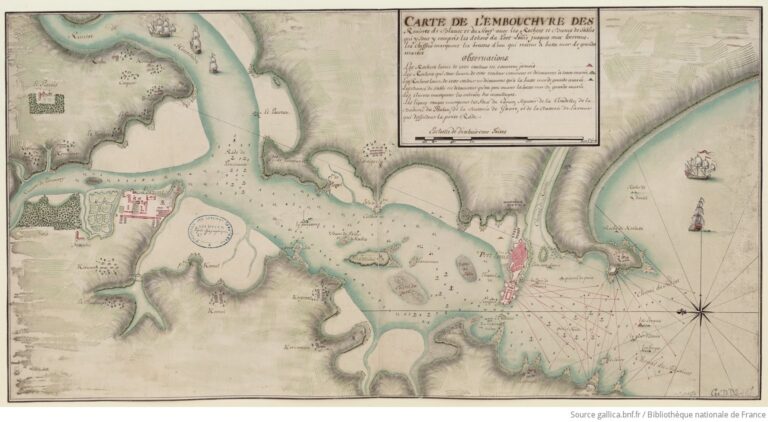

Le triste bilan maritime

D’un point de vue maritime le bilan n’est guère plus brillant. Par manque de trésorerie, on renonce à envoyer le Saint-Paul vers le golfe persique via le détroit du Mozambique comme les instructions ouvertes au Cap le préconisaient. Il repart en France. Le Taureau naufrage en septembre 1666 au Nord de Madagascar. La Vierge de Bon Port, largement chargée de marchandises malgaches et destinée au Havre, est attaquée et coulée à fond par des corsaires anglais devant Guernesey en juillet 1666. La Compagnie perd tous les bénéfices espérés et se retrouve privée de son premier résultat commercial. Seul l’Aigle Blanc reste dans l’océan Indien où il est encore en 1667.

C’est sur ces événements peu encourageants que les premiers Français de la Compagnie des Indes s’installent sur l’île qu’ils supposent prometteuse et à partir de laquelle ils sont destinés à rayonner sur tout l’océan Indien. Ils ne le savent pas encore mais une désillusion terrible les attend.

Sources

Bibliographie