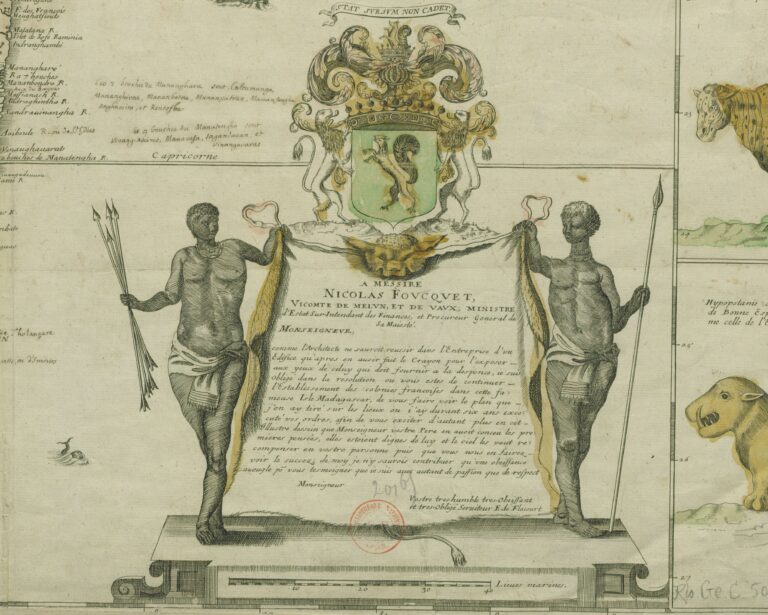

La première ambassade de la Compagnie des Indes

Le 4 octobre 1664, quelques semaines après l’enregistrement des lettres patentes, la première ambassade de la Compagnie des Indes, part vers l’Orient. Elle composée de 5 Français représentant Louis XIV et la Compagnie. Leur mission est d’informer le roi de Perse et le Grand Moghol de la création de la Compagnie royale des Indes Orientales et d’annoncer l’arrivée prochaine des vaisseaux français.

L’Histoire de la Première Ambassade de la Compagnie des Indes : traces et lacunes

Cette légation hybride, qui mélange hommes du roi et marchands, est fidèle à l’esprit de la création de la Compagnie. Parmi les 5 ambassadeurs, Claude Nicolas de Lalain et François La Boulay le Gout, tous les deux gentilshommes, partent avec le statut de députés royaux. Les marchands Beber, Mariage et Dupont sont, quant à eux, mandatés par la Compagnie. Leur aventure dure presque 2 ans.

Chronologie de la première ambassade (1664-1666)

Le destin tragique des protagonistes de la première ambassade de la Compagnie des Indes

Pendant ces 22 mois, les 5 hommes entretiennent des relations calamiteuses et 4 d’entre eux ne survivent pas à ce voyage. Le marchand Dupont est le premier à disparaître : malade dès son arrivée en Perse, il tient à peine débout à l’audience du Shah et meurt deux mois plus tard sur la route de Shiraz.

Les deux envoyés royaux, Lalain et La Boulay, sont mal acceptés par les marchands

Lalain, considéré comme le chef de la légation, fait un sans-faute et sa conduite est irréprochable en Perse. Après avoir renégocié au printemps 1666 le firman dans des termes qu’il juge acceptables, il se rend au Bandar Abbas pour obtenir des nouvelles de France. C’est sur un navire hollandais qu’il contracte une forte fièvre. Il n’a pas le temps de prendre la route du nord pour se remettre. Il meurt, à la fin de l’année 1666, quelque part entre le Golfe Persique et Shiraz, sans avoir eu le temps de livrer son témoignage (hormis une lettre du 4 octobre 1666 miraculeusement retrouvée).

Son acolyte, l’Angevin François de La Boulay Le Gout intègre l’ambassade avec le statut d’expert asiatique. Il connait, parcourt et aime l’Orient depuis longtemps. Il est détaché de l’ambassade en novembre 1665 et part, avec Beber, présenter la lettre de Louis XIV au Grand Moghol. Après avoir obtenu le firman d’août 1666, La Boulay reprend la route vers l’est, bien décidé à passer en Chine. Cet homme solitaire et économe meurt assassiné aux environs de Patna au début de l’année 1668. Ses rapports et papiers ont sans doute fini dans le Gange. Il ne reste rien de ce qu’il aurait pu rapporter, hormis la certitude que ses relations avec le marchand Beber étaient intenables.

Beber est l’aberration de l’ambassade

Enchaînant les fautes protocolaires, ce marchand ne s’entend avec personne. La dernière partie du voyage à la cour d’Agra, dans l’attente que la lettre royale soit transmise au Grand Moghol, est proprement catastrophique. Il séjourne avec La Boulay dans des campements, chez les Jésuites puis dans une maison mise à leur disposition par Aureng-Zeb. Beber se bat souvent, rapine à l’occasion et ment beaucoup. Une fois l’ambassade achevée, son comportement est tellement calamiteux que cet employé de la Compagnie est rappelé en 1668 à Fort-Dauphin pour y être jugé. Il s’enfuie alors à Daman pour mourir à Goa en 1669.

Le seul à se sortir indemne de l’ambassade est Nicolas Mariage

Doté d’une certaine propension à la brouille et à la débauche des jeunes filles (il échappe de peu à un lynchage à Ispahan), Mariage reste en Perse même après l’ambassade et devient le correspondant de la Compagnie des Indes au Bandar Abbas jusqu’en 1668. Mais son caractère difficile et ses prises de parti entraînent une rupture avec la Compagnie et prive l’historien d’une source de première main sur la rencontre des ambassadeurs avec les souverains des Indes.

Les souverains d’Orient : gouvernance et ostentation

L’Asie du XVIIe siècle est un territoire immense où s’enchevêtrent sultans, roitelets et rajahs. Parmi eux, deux souverains sont incontournables pour que la Compagnie s’installe en Inde.

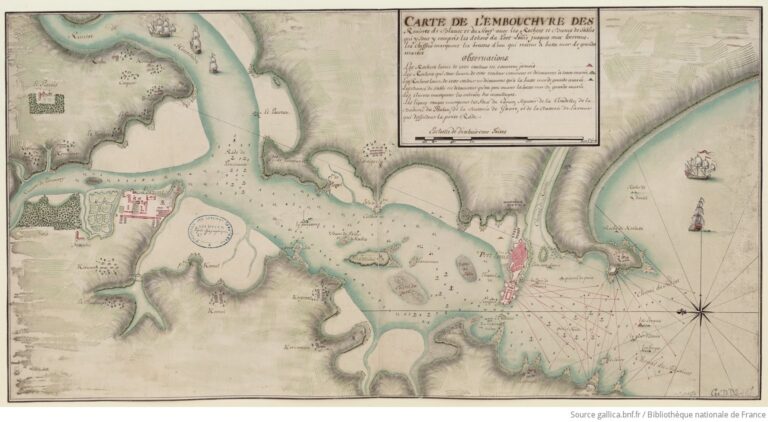

Le shah de Perse : une figure insaisissable

La Perse apparait pour les Français du XVIIe siècle une marge merveilleuse aux paysages éblouissants. Interface mystérieuse entre Orient et Occident, elle constitue l’un des jalons principaux dans la transmission du courrier entre l’Europe et l’Asie. À la fois maritime et continentale, elle est perçue comme une référence de raffinement (par ses produits). Une présence française est nécessaire dans les ports et villes persanes.

L’ambassade de la Compagnie des Indes se déroule pendant la dernière année de règne de Shah Abbas

Le roi de Perse reçoit les Français en septembre 1665 à Ispahan, mais la mesquinerie des présents et les dissensions entre députés sont telles qu’on doute de la véracité de leur commission. Les Français n’ont pas conscience qu’ils ne maîtrisent pas les codes, que leurs cadeaux sont insuffisants et qu’ils manquent de largesse et d’apparat.

La lettre d’octroi délivrée par le roi en octobre 1665 est une déception

La question des taxes et des droits de douane contraint Nicolas Mariage et Claude Nicolas De Lalain à renégocier les termes du contrat, tandis que le marchand Beber et le sieur de La Boulay continuent la route vers le Grand Moghol.

Aureng-Zeb, l’Empereur des Indes

Quand ils arrivent en territoire indien, les députés de la légation n’ignorent pas qu’Aureng-Zeb est arrivé au pouvoir par la violence. Il a assassiné ses frères, fait emprisonner son père et confisqué le pouvoir par les armes.

En 1666, Aureng Zeb est au tout début de son règne

Il connaît parfaitement son territoire et se méfie à la fois des princes hindous, de ses fils, de ses gouverneurs et des Européens. Pour accéder à sa cour, les Français rencontrent une multitude d’intermédiaires qu’il faut gâter comme le veut la coutume. Ce qu’ils ne font pas, ou trop peu. La Boulay et Beber patientent donc pendant plusieurs semaines à Agra, dans une ambiance détestable. Confiant, à contrecœur, la lettre de Louis XIV au Nabab, ils attendent une audience qui n’aura jamais lieu. Ils finissent par obtenir, le 11 aout 1666, le précieux firman, sans avoir jamais rencontré Aureng-Zeb.

Le Grand Moghol autorise la Compagnie à ouvrir une loge dans la ville de Surate

Ce n’est pas anecdotique, car cette maison sera la première installation française en Inde. Surate est un haut lieu du commerce oriental du XVIIe siècle, une ville cosmopolite où tous les Européens disposent déjà de maisons et de magasins. Le bilan de l’ambassade s’achève donc à l’été 1666, avec un traité persan à peu près acceptable et une autorisation d’installation sur la côte de Malabar.

Les coulisses de la légation : réseaux et témoignages

Cette ambassade mal préparée, doit en partie sa réalisation grâce à une communauté française éparpillée en Orient en XVIIe siècle.

Les hommes de l’ombre de l’ambassade

Ils sont médecins, joailliers, aventuriers, commerçants, et ont passé une partie de leur vie en Indes. Ils sont les artisans plus ou moins silencieux de l’installation asiatique.

Jacques Seuillet, dit Saint-Jacques de la Palisse, est l’un d’entre eux

Passé en Orient par ses propres moyens, cet homme rocambolesque aux amours tumultueuses est le médecin (malgré lui) du grand Moghol (auquel il tente d’échapper régulièrement). En 1666, fort de son réseau, Saint-Jacques introduit La Boulay et Beber auprès des fonctionnaires d’Aureng-Zeb pour présenter les lettres royales. Sans lui, et compte tenu des maladresses françaises, l’attente aurait été encore plus longue.

C’est le voyageur Tavernier qui aura le dernier mot

Comme Saint-Jacques, Tavernier connaît les lieux, les usages, les souverains et aide les Français à comprendre les implicites orientaux. Ce voyageur bavard, qui rend plus d’un service à l’ambassade, nous livre un récit de l’ambassade dans un recueil à la défaveur de la légation française. François Martin peut s’offusquer de son témoignage outrancier, la suite des événements lui donne raison. A peine arrivés en Inde, les Français se sont façonnés une réputation dégradée avec leurs disputes permanentes, le non-respect du protocole et leur avarice.

L’ambassade de 1665-1666 : la présentation ratée de la Compagnie en Inde

De cette mission dont il ne reste quasiment pas de traces, on retiendra qu’elle met en exergue les principales failles de la Compagnie :

La Boulay le signalait ainsi au marchand Beber en 1666 :

» Vous êtes seulement envoyés pour avant-coureurs de vos vaisseaux, et pour faire savoir aux peuples d’Asie que vous voulez vous comporter en amis et bons marchands, et non pas en corsaires ».

Tavernier, Op.cit., p.41

Sources :

Bibliographie: